Чем питались древние люди, как их рацион изучают современные археологи и насколько палеодиета полезна для человека – обо всем этом читайте в новом интервью с главным научным сотрудником Института археологии и этнографии СО РАН, д.и.н. Андреем Павловичем Бородовским.

– Ваша недавняя статья посвящена изучению древних зернотерок, найденных на Алтае. Расскажите, пожалуйста, что это за предметы?

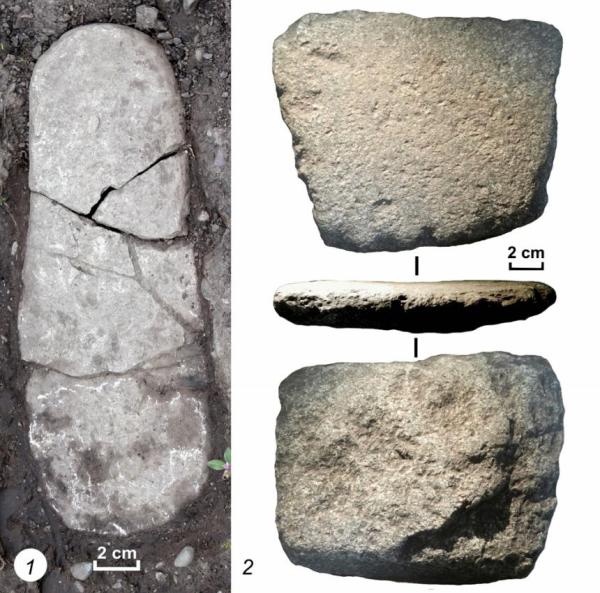

– На протяжении ряда лет мы проводили раскопки на Алтае, в районе горной долины нижней Катуни, где расположено несколько древних городищ. Они относятся к довольно широкому хронологическому интервалу, с VII–II вв. до н.э. до первой половины I тыс. н.э. На территории одного из них - Манжерок-3 - было обнаружено значительное количество каменных орудий, шесть из которых относится так называемым «зернотеркам». Это каменные плитки, которые, как понятно из названия, использовались для перетирания растительной пищи жителями поселения.

– А кто там жил в это время?

– Поскольку нам удалось датировать зернотерки примерно серединой первого тысячелетия до н.э., то можно сказать, что ими пользовались представители пазарыкской культуры, которые заселяли тогда всю территорию Горного Алтая, вплоть до его северных предгорий.

Традиционно они считаются кочевниками, поскольку на юге ареала распространения этой культуры у них было более развитое кочевое хозяйство, а вот в северной, более богатой лесами части они, очевидно, были полуоседлыми населением, которое кочевало на очень ограниченные территории. Большую часть времени они были привязаны к конкретным локациям, где вели комплексное хозяйство.

– Насколько понятно из текста статьи, изучение находок дало не только информацию о том, как носители этой культуры обрабатывали камень, но и о том, чем они питались?

– Да, сейчас это очень актуальная тема, исследование палеодиеты. Например, выясняется, что кочевые племена в различных направлениях своего распространения имели разную диету. Современные монголы не потребляют рыбу, а носители пазарыкской культуры, которая проживали и на территории Монголии в древности, совершенно очевидно, эту рыбу употребляли.

То же самое здесь, на северном Алтае, очень велико количество растительной пищи, по отношению к мясной пище, хотя, может быть, и не в ущерб ей, но здесь есть один нюанс. Раньше считалось, что все зернотерки, как правило, связаны с земледелием, а на самом деле эти все-таки предметы более связаны с комплексным производящим хозяйством, но связанным на собирательстве.

Дикоросы собирались, перерабатывались, и таким образом составляли в рационе очень значительную часть питания. Исследование поверхностей зернотерок с помощью оптической и сканирующей электронной микроскопии позволило выявить крахмалы и фитолиты нескольких диких съедобных растений, в частности, корней и луковиц кандыка и пиона. Вкупе с другими исследованиями (в том числе фрагментов зубного камня, найденного на останках пазарыкцев), можно сделать вывод, что дикие съедобные растения, заготавливались для разнообразия растительного рациона, а не в качестве пищевого сырья так называемой «голодной пищи». При этом у нас нет данных о том, что эти растения высевались и, скорее всего, речь идет о собирательстве, которое играло важную роль в их хозяйственной деятельности.

– Можете ли привести еще примеры того, как изучение рациона позволяло больше узнать про жизнь древних людей?

– Одно из последних исследований, которое было сделано по европейской части нашей страны, включая Северное Причерноморье, свидетельствует о том, что у скифов потребление растительной пищи было несколько меньше, чем в азиатской части на северном Алтае.

Более того, у них произошли определенные генетические изменения из-за того, что они не могли усваивать фруктозу. На основании этих выводов авторы делают следующий вывод, что непереносимость фруктозы, которая присутствует у части популяции современной европейских жителей центральной Европы, возможно, связана как раз с влиянием древних миграций кочевников, у которых этот механизм сформировался уже как минимум более 2,5 тысяч лет тому назад.

И вообще, я хочу сказать, что сейчас вопрос палеодиеты крайне важен. Знание того, что человек употреблял в пищу, позволяет установить откуда он появился. В частности, по северному Алтаю несколько лет тому назад мы проводили исследования с польскими коллегами по изучению изотопов, которые откладываются в костях и зубах погребенных людей, в зависимости от того, какую воду они пили на момент своего рождения (эта методика по всему миру уже достаточно хорошо опробована) И выяснилось, что в целом ряде случаев, люди, захороненные в одном месте, судя по особенностям той воды, которую они потребляли на начальном периоде своего появления, происходят из других мест. Такие данные позволяют отслеживать миграции людей, дают понимание, кем оставлены те или иные археологические памятники.

– В последние годы палеодиета стала очень популярна как один из видов здорового питания. Что по этому поводу думают археологи?

– Вы должны учитывать одну простую вещь. Тогда пищевые ресурсы были крайне ограничены и не столь разнообразны, которые есть у современного человека. Является установленным фактом, что доступность пищи в геометрической прогрессии возрастает от древности к современности. В прошлом выбор еды у человека был намного сильнее ограничен. Я убежден, что потребление того же самого кандыка, на примере Северного Алтая, было не от хорошей жизни.

И вот к вопросу о том, полезно или не полезно, когда антропологи исследовали зубы древнего населения 2000-летней давности на территории горной долины Нижней Катуни, они пришли к очень интересному выводу. Оказывается, эти люди были рекордсменами по кариесу. Очевидно, этот кариес образовался как следствие особенностей диеты, он был связан с тем, что им были доступны сахара в растительных ингредиентах, которые они добывали из природы и ели в большом количестве. Но делали это люди только потому, что это был доступный источник питания.

Можно много рассуждать насчет той пользы, которую приносила эта пища, но пока установленным фактом является только высокий уровень кариеса у населения, а остальное – лишь догадки, часто не имеющие под собой реальных доказательств.

Сергей Исаев

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии