Часть Первая: Как объехать весь мир с пилой и топором вместо канистр с бензином?

Для многих эта технология уже канула в лету. Выглядит она в наши дни и в самом деле старомодно, но сбрасывать ее со счетов не стоит. События в мире развиваются непредсказуемо, и неровен час, когда она опять станет востребованной. Хотя, по большому счету, кое-где она оставалась актуальной на протяжении многих лет.

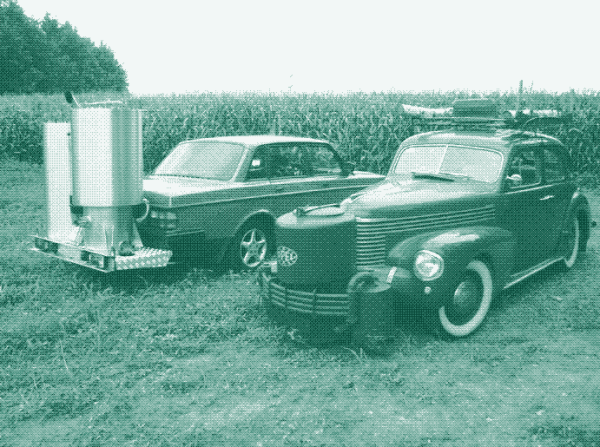

Мы говорим сейчас о технологии получения горючего газа из древесины, применявшегося в качестве альтернативного топлива для автомобильного транспорта в годы войны. Полагаем, что представители старшего поколения, заставшие те годы, еще помнят отечественные грузовики, работавшие на дровах. Приспособление для газификации, а именно сам газовый генератор, было несложным в изготовлении. Устанавливалось оно прямо в кузове автомобиля. «Заправка» была также простой, не требовавшей специальных навыков. Да, были некоторые потери мощности и запаса хода (в сравнении с бензином). Тем не менее, столь нехитрая система вполне нормально работала. Для военных условий, когда ощущался сильный дефицит нефтепродуктов, такой незатейливый способ получения горючего являлся важным подспорьем для обеспечения работы наземного транспорта.

Кто-то решит, будто перевод автомобилей на дрова – типично «российское» изобретение. Но это не так. Как мы покажем далее, для Европы древесное топливо было еще актуальнее, и применялось оно там намного шире и намного дольше, чем в нашей стране (где кроме леса, есть еще неплохие запасы углеводородов).

Надо сказать, что для европейцев газификация древесины совсем не была в диковинку. Такой газ еще назывался «генераторным» газом, и его могли получать из разных видов органики. Например, из бурого угля или из торфа. Получается он путем нагрева органического вещества без доступа кислорода. В Европе таким способом получали газ для уличного освещения еще в 1870-е годы.

Газ, полученный с помощью генератора, обладает довольно сложным составом (по этой причине у нас его принято называть «синтез-газом»). Если говорить конкретно в «древесном» газе для автомобилей, то он наполовину состоит из негорючего азота, пятую часть составляет окись углерода (CO), примерно столько же приходится на водород, немного - углекислого газа (около восьми процентов) и совсем немного – метана (примерно 4 процента). По энергоемкости такая смесь сильно уступает как бензину, так и природному газу (в основном состоящему из метана). По этой причине выходная мощность двигателя снижается как минимум на треть и даже наполовину. Для спортивных (и вообще скоростных) автомобилей «древесный» газ не годится. Кроме того, генератор занимает определенный объем. И в этом плане его лучше размещать на грузовиках и автобусах, чем на легковых автомобилях, поскольку размер и вес такой установки не снижается пропорционально размеру и весу автомобиля. Так что нет ничего удивительного в том, что во время войны дровяные газогенераторы устанавливали в основном на грузовиках.

Поскольку данная технология зародилась в Европе, то в военные годы она стала повсеместно применяться именно в европейских странах, включая Германию. Причина перехода на дрова понятна – жесткое нормирование ископаемого топлива. Германия, как мы знаем, испытывала сильный дефицит по части углеводородов. Немецкие химики в таких условиях пускались на самые радикальные эксперименты, пытаясь наладить выпуск альтернативного топлива, в том числе и для военной техники. «Древесный» газ не остался в стороне.

К концу войны в Германии эксплуатировалось почти полмиллиона (!) автомобилей на газогенераторной тяге. Сюда входили легковые автомобили, грузовики и автобусы. Трактора тоже переводили на дровяное топливо. Есть сведения, что «древесный» газ использовался и на некоторых танках! Масштаб применения альтернативного топлива из древесины был таков, что по всей стране была создана сеть из трех тысяч (!) «заправочных станций», где можно было получить дрова.

К концу войны в Германии эксплуатировалось почти полмиллиона (!) автомобилей на газогенераторной тяге. Сюда входили легковые автомобили, грузовики и автобусы. Трактора тоже переводили на дровяное топливо. Есть сведения, что «древесный» газ использовался и на некоторых танках! Масштаб применения альтернативного топлива из древесины был таков, что по всей стране была создана сеть из трех тысяч (!) «заправочных станций», где можно было получить дрова.

В других странах Европы также не пренебрегали этой технологией. Так, в 1942 году в Швеции уже насчитывалось около 73 000 газогенераторных автомобилей, во Франции – 65 000, в Дании – 10 000, в Австрии и Норвегии – по 9 000, в Швейцарии – около 8 000. В Финляндии, богатой лесом, в 1944 году на «древесном» газе работало примерно 30 000 грузовиков и автобусов, 7 000 легковых автомобилей, 4 000 тракторов и 600 катеров. Такие же автомобили колесили по дорогам США, в некоторых азиатских странах и, особенно, в Австралии (более 72 000 единиц). Всего за годы Второй мировой войны дровяными газогенераторами было оснащено более миллиона единиц автомобильной техники!

После войны эту технологию стали стремительно забывать. К началу 1950-х годов количество «дровяных» автомобилей в Германии сократилось в десять раз (до 50 000). В то же время в Скандинавии эту технологию, что называется, держали про запас. Так, в 1957 году шведское правительство запустило государственную программу по подготовке к быстому переводу автомобилей на «древесный» газ в случае внезапной нехватки углеводородного топлива. В Швеции нет собственной нефти, зато она обладает обширными лесными ресурсами. Цель упомянутой программы была связана с разработкой усовершенствованной стандартизированной установки, которую можно было бы адаптировать для использования во всех видах транспортных средств.

Исследования в этой области были даже поддержаны компанией Volvo. Они привели к обобщению большого объема теоретических знаний и практического опыта в деле использования альтернативного топлива, получаемого таким способом. Не менее важным результатом стало то, что скандинавские инженеры-любители стали проводить такие эксперименты в частном порядке, демонстрируя миру возможности «древесной» альтернативы для автомобильного транспорта. Такие эксперименты проводятся и по сей день. И не только в Скандинавии, но и в других европейских странах (например, в Нидерландах). Разумеется, «древесная» альтернатива не сделала погоды на энергетическом рынке. Тем не менее, сегодня она привлекает внимание экологов. Газификация древесины с последующим сжиганием считается более «чистым» способом энергетического использования древесины, чем обычное сжигание дров. Остающаяся зола может использоваться в качестве «органического» удобрения - как источник калия (незаменимого элемента, способствующего хорошему вызреванию плодов и улучшению их вкусовых качеств). То есть технология газификации древесины дает, как минимум, два полезных продукта.

По словам любителей, производить «древесный» газ собственными руками – занятие не такое уж и сложное. Обычный газогенератор, поставленный на легковой автомобиль Volvo 240, содержит примерно 30 кг древесины. Данное количество обеспечивает запас хода в 100 километров при крейсерской скорости 110 км/час. Если заднее сиденье загрузить мешками с дровами, то запас хода можно увеличить до 400 км. Конечно, здесь имеются дополнительные неудобства, связанные с необходимостью частой «заправки» дровами, выгребанием золы и даже очисткой фильтра. Тем не менее, эта технология вполне «рабочая», если не проводить сравнений с «нормальными» автомобилями, использующими стандартное углеводородное топливо.

По мнению специалистов, «дровяные» авто разумнее сравнивать с электромобилями. Как мы знаем, последние считаются важным элементом в стратегии декарбонизации. Однако «дровяной» автомобиль тоже может стать элементом этой стратегии, если учесть, что деревья являются возобновляемым ресурсом, а сжигание древесины дает минимальный углеродный след (по крайней мере, так это до сих пор считается в той же Европе).

В то же время нельзя не понимать, что массовое использование древесины для автомобилей не является хорошим решением для экологии, поскольку сохранение (и даже восстановление) лесов является важнейшей частью всё той же стратегии декарбонизации. Так, во Франции во время войны леса очень сильно пострадали как раз из-за использования «дровяных» авто. Поэтому специалисты сомневаются в том, что указанная технология способна масштабироваться.

Суммируя всё сказанное, мы приходим к выводу, что «дровяной» автомобиль удобен в том случае, если используется владельцем нерегулярно. Особенно это хорошо для тех, кто проживает в глубинке, в сельской местности, в отдаленных хуторах, на лесных заимках и т.д. Наличие собственного газогенератора позволяет добиться полной независимости от заправочных станций. Если нужно, топливо всегда под рукой, для чего достаточно взять в руки пилу или топор. Как заметил по этому поводу один голландский экспериментатор, с пилой и топором вы можете объехать на таком автомобиле весь мир, не пользуясь заправками.

Впрочем, нас здесь особо интересует сама технология, точнее – эффективная переработка органики силами самих автовладельцев. Ведь газогенератор на дровах – это лишь один из вариантов такой переработки. Помимо дров, есть и другие виды органических материалов, включая и отходы, создающие нам массу неприятностей. Один из таких отходов – вездесущий пластик. Как выяснилось, он тоже может стать сырьем для автомобильного топлива, производимого собственными руками прямо в гараже.

Окончание следует

Николай Нестеров

- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии